Uno studio accademico dalla Spagna denuncia un aumento drammatico del divario educativo nelle scuole con programmi bilingue.

Si parla sempre più spesso dell’imposizione di corsi di studio in inglese in Italia.

Ma se ciò debba prendere piede in Italia con zelo quasi religioso, sarebbe opportuno studiare gli effetti di programmi simili in altri Paesi.

In Spagna, dagli anni 2000, si sono sviluppati per legge «programmi bilingue» che iniziano dalla scuola elementare. Consistono nell’insegnamento integrale di alcune materie (generalmente scienze, geografia, biologia, e altre) in inglese.

Eppure, negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le proteste sia da parte dei genitori che di maestri e professori. Le lamentele riguardano generalmente la mancanza di «utensili» didattici affinché tali materie vengano insegnate con efficacia. Il risultato è un vero e proprio fallimento. «Good-bye bilingüismo«, era il titolo di El Salto nel 2021, «cada vez más centros apuestan por el abandono de un modelo que consideran fallido«. «Arrivederci bilinguismo, sempre più scuole abbandonano un modello che considerano un fallimento».

Materie insegnate male, e apprese ancora peggio, demotivano intere classi, e allargano sempre di più il divario tra le famiglie con mezzi economici (che possono permettersi classi d’inglese private) e quelle meno privilegiate.

«Inglés sí pero no así«, «inglese sí, però non così», recitava uno striscione durante una manifestazione a Madrid contro il sistema scolastico bilingue.

In sintesi, molti professori non conoscono l’inglese o non lo conoscono abbastanza da poter insegnare interi corsi accademici. Molti alunni non colgono quello che viene insegnato in una lingua che non padroneggiano affatto, trovandosi in affanno sin dalla più tenera età riguardo anche alle nozioni più basilari da scuola dell’obbligo. Risultato? Non si impara né in spagnolo, né in inglese. Crollo del rendimento e aumento della segregazione scolastica.

Una nuova ricerca da parte di alcuni studiosi dell’Andalucía conferma tutto questo, denunciando in particolare il divario socioeconomico aggravato dal bilinguismo scolastico.

Quello che segue è la traduzione integrale di un articolo del quotidiano El País del 3 Ottobre 2023.

Il bilinguismo scolastico fallisce nel suo obiettivo di generalizzare l’apprendimento dell’inglese

Ignacio Zafra, El País, 03/10/2023

I programmi scolastici bilingue in inglese cominciarono a svilupparsi in Spagna all’inizio di questo secolo con l’obiettivo di migliorare la conoscenza di questa lingua nella popolazione. In buona parte delle regioni spagnole questo si fece con l’obiettivo dichiarato di incrementare l’uguaglianza, facilitando l’apprendimento dell’inglese per alunni di famiglie con meno mezzi economici, le cui famiglie avevano meno possibilità di pagare scuole di lingue o soggiorni all’estero. Un nuovo studio ha analizzato il caso mille scuole in 29 comuni dell’Andalucía con più di 50,000 abitanti. Le conclusioni sono che il risultato è molto differente dalle aspettative.

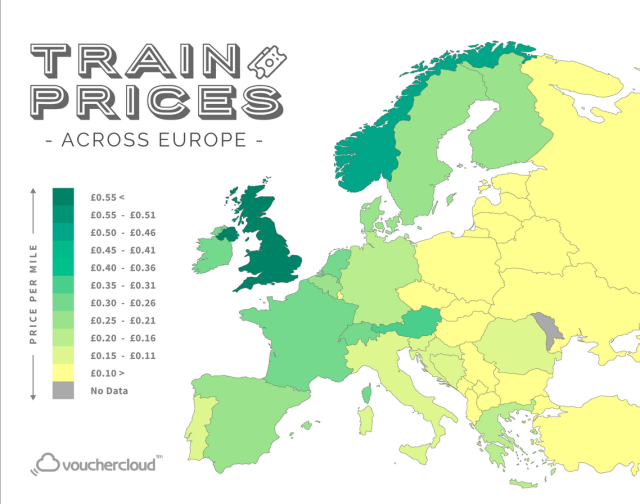

Le scuole bilingue si concentrano molto più in quartieri di clase media e alta. La loro presenza è molto minore nelle zone di clase operaia, e praticamente inesistente neio quartieri più poveri. Il programa bilingüe, che è volontario per le scuole, è presente il doppio (72%) nelle scuole “concertate” (semi-private, ndr), che nelle pubbliche (36%), tenendo in conto che sono queste ultime ad accogliere la maggioranza dei ragazzi di famiglie socioeconomicamente svantaggiate.

“I dati ci dicono che non solo non si sta realizzando questa pretesa livellatrice e di equità, ma che addirittura sta avvenendo il contrario”, afferma Alberto Álvarez-Sotomayor, professore di Sociologia dell’ Università di Córdoba e uno dei responsabili della ricerca, pubblicata la scorsa estate dalla rivista Language and education, in un articolo firmato anche da Ricardo Barbieri, dello stesso centro accademico, e da Juan Miguel Gómez-Espino, dell’Università Pablo de Olavide.

Álvarez-Sotomayor suggerisce una certa cautela con l’estrapolazione dei dati dato che ogni regione della Spagna ha il proprio programma che si sviluppa in maniera differente. Con dati comparativi per territorio un tanto obsoleti (sono del corso 2018-2019), Andalucía figura in una posizione intermedia riguardo allo sviluppo del bilinguismo, in una classifica che vede in testa la regione di Madrid e la Navarra. Simultaneamente però, i risultati della nuova ricerca sono coerenti con quelli ottenuti in altri studi. Tra questi, uno pubblicato nel 2019 e basato sui dati del dossier PISA per gli studenti della Comunidad de Madrid (regione di Madrid, ndr), ha concluso che “la probabilità di essere iscritto a una scuola bilingue è fortemente influenzata dal livello socioeconómico e socioculturale della famiglia, ed è maggiore per i bambini di classi sociali più agiate”. Un altro studio, effettuato anch’esso a Madrid e centrato su interviste con famiglie riflette il fatto che il programma funga da elemento di attrazione per determinate famiglie e da disincentivo per altre. Tra queste ultime, uno dei problema evidenziati dallo studio consiste nella convinzione, da parte dei genitori, che “per permettere ai figli di partecipare a una scuola bilingue bisognerebbe pagare lezioni extracurricolari d’inglese”, ovvero una barriera economica d’accesso e, per tanto, “un fattore di segregazione scolastica di tipo socioeconomico”.

La maggior parte delle ricerche realizzate fin’ora sul bilinguismo sono state fatte a Madrid e si sono concéntrate sull’impatto accademico dei programmi bilingue o sull’opinione della comunità docente al riguardo. Segnalano i ricercatori dell’Andalucía che si è fin’ora studiato poco l’effetto riguardo all’equità.

Il nuovo studio dimostra che le scuole bilingue sono ubicate soprattutto in zone scolastiche cittadine ― le zone tra le quali si divide un comune durante il processo d’iscrizione, dando priorità alla vicinanza al domicilio ― con i redditi più alti. È il caso in 26 dei 29 comuni analizzati dell’Andalucía. Nell’insieme, “il reddito medio delle stesse zone scolastiche, è negli istituti bilingue circa il 15% più alto delle scuole non bilingue”, concludono gli autori. La ricerca evidenzia anche che i bambini residenti in aree con disoccupazione più alta e età media più anziana hanno meno probabilità di formar parte di una scuola bilingue. Non si stanno avverando, conclude, Álvarez-Sotomayor, gli obiettivi di giustizia sociale che buona parte della legislazione del bilinguismo si era data per giustificare la sua esistenza, Nel caso della legislazione dell’Andalucía, approvata nel 2005, si sperava che fomentasse “la coesione sociale, l’equità e la solidarietà”.

L’abisso tra la proporzione di collegi pubblici e di quelli “concertati” che si sono iscritti al programma bilingue d’Andalucía richiede ulteriori ricerche, ammette il sociologo. “per esempio comparando i centri pubblici situati in zone meno abbienti di clase medio/bassa, con le scuole concertate degli stessi quartieri, che tendono a offrire bilinguismo in maggior proporzione”. Dovremmo vedere dunque quali incentivi vengono offerto da parte di entrambi affinché ciò accada”. Lo studio appena pubblicato dimostra che l’esistenza di un determinato centro scolastico bilingüe aumenta le probabilità che anche le scuole vicine lo siano. “La nostra ipotesi è che le scuole concertate possano aver adottato il programma bilingue come una forma di distinguersi all’interno del mercato locale nel quale competono, sia per poter attrarre, sia per poter mantenere alunni, come per potersi dare un profilo socioeconómico determinato”, afferma.

I ricercatori stanno per effettuare un altro studio che, secondo ciò che anticipa il sociologo, dimostra un ulteriore livello di disegualglianza del programma: la presenza di scuole bilingue è molto meno frequente nelle zone rurali che nelle urbane. Tutto cio, aggiunge, sembra legato al fatto che nelle zone rurali le scuole concertate sono quasi inesistenti.

i

i